“大塊頭”也有“大智慧”,來自2025工博會一線的具身智能觀察

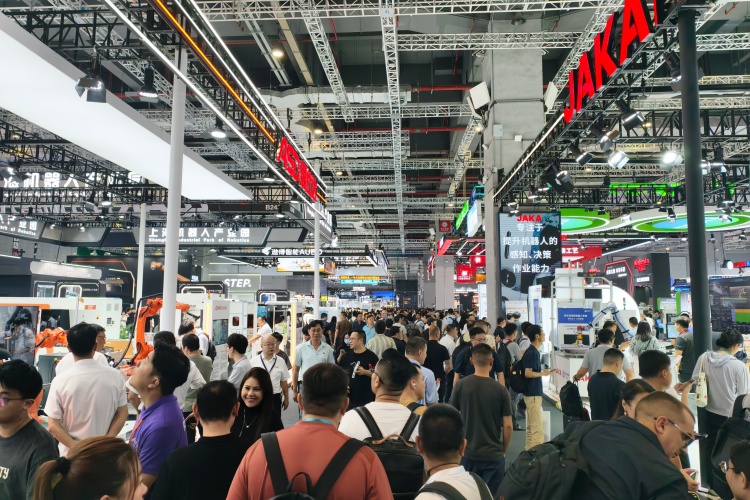

9月23日,上海,第25屆中國國際工業博覽會如期而至。28萬平方米展區、2600多家全球企業匯聚于此,讓“東有中國工博會,西有德國漢諾威”的行業評價變得具體可感。

在這里,我們既看到了挑戰重力極限的“鋼鐵巨人”,也見證了媲美大師工藝的“精微毫厘”;我們既觀察到冰冷產線的效率革命,也感受到了技術的“溫度”。

作為現場觀察者,熱點科技來到現場,試圖與您一起,在“工業新質,智造無界”的宏大主題下,尋找最真實的產業脈動。

有“大力士”,也有“繡花針”,工博會上的“人機共舞”

走進工博會展館,最吸睛的莫過于那些頗有科幻感的機器人“大家伙”們,比如柴孚的重型工業機器人ALPHTICTM。據稱該產品是全球首款腕部額定載荷超過5噸的重載工業機器人,其展示中所舉升的汽車整車質量約為2.4噸,加上工裝夾具約1噸,總負載達到3.6噸,是個名副其實的“大力士”。

這樣的“大力士”在工博會現場還有很多,來自德國的KUKA,其經典的KR 1000 titan系列同樣是重載領域的佼佼者。在一些環境較為惡劣的鑄造車間,正是這款機器人,能夠深入高溫、粉塵的環境,從模具中抓取上百公斤的金屬鑄件,并精準地放置于冷卻傳送帶上。

國際機器人巨頭ABB同樣在重載領域展現了其深厚功力,但其切入點更為巧妙,帶來的是一個高度集成的機器人點焊功能包。該方案以高性能的IRB 6750S架式機器人為核心,它不僅擁有高達350公斤的負載能力來勝任重型任務,更實現了0.9毫米的路徑精度,將單純的“力量”轉化為高效、精準的“生產力”,這在對節拍和質量要求極高的汽車生產線上尤為重要。

而國產品牌在重載領域的全面發力,也不僅限于柴孚對極限負載的沖擊。埃斯頓(ESTUN)帶來的ER1200-3300,這款負載達到1.2噸的六關節機器人,其最大意義不僅在于產品本身,更在于它標志著在RV減速機等核心零部件上實現了關鍵的國產化突破,并填補了國產機器人在航空航天等高端應用領域的空白。

而就在不遠處,另一機器人巨頭FANUC在重載領域同樣展示了其深厚實力。其旗艦級的M-2000iA系列機器人,擁有最高2.3噸的極限負載;M-900機器人系列的負載覆蓋了280公斤至700公斤這一最常用的重載區間,可以說是兼具力量與精度,堪稱是隱藏在生產線深處的中流砥柱。

如果說這些“大力士”展示的是工業的力量之美,那么技術的另一面,則在于方寸之間施展“繡花針”功夫。 在華盛控科技的展臺,其高速并聯機器人則以上千次的分鐘抓取速度,整齊劃一的表現讓我恍惚間有種看“閱兵”的感受。

但如果說這種整齊劃一還停留在對固定程序的完美執行,那么真正的“智慧”則體現在對動態環境的即時響應上,而這都離不開背后強大的視覺和智能系統。在ABB展區,一臺SCARA機器人在高速動態環境下精準追蹤并抓取不規則滾動的小球,展現了其“閃電快手”的能力,這在一些位置不規則的運輸線場景中非常具有實用性。

這還要得益于ABB此次主推的OmniCore EyeMotion視覺系統和IRB 920動態追蹤解決方案。現場我們還看到了ABB基于OmniCore EyeMotion視覺系統打造的PoWa CRB 1810物料搬運方案等數十款產品與系統解決方案。

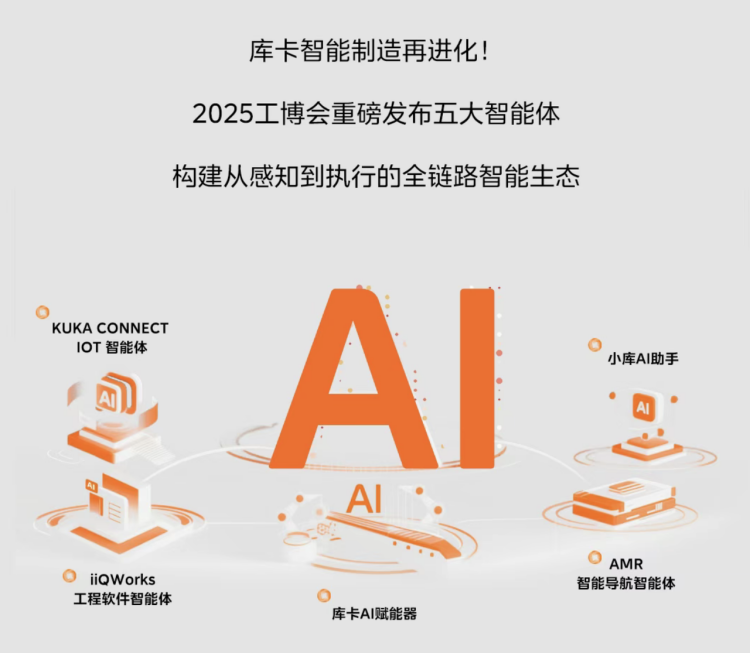

庫卡則在概念上更進一步,提出了“五大智能體”的概念,包含了工程軟件智能體iiQWorks、視覺解決方案KUKA AI Vision、AMR導航智能體、智能體設備的KUKA CONNECT智能體和知識庫智能體小庫AI,強調用“數字天團”重構智慧工廠“生態閉環”。

杰卡機器人也在本次工博會上,首發了JAKA EVO工業具身智能平臺。這是一個典型的“AI大腦”,讓機器人能夠理解語義、感知環境,并自主規劃任務,實現了“從點位編程到作業能力泛化”。我們還在工博會現場,看到了很多杰卡機器人展示的具體使用場景。

同時,上海交大智邦聯合上海交大研發的智能體機床μAI也是首次亮相。它號稱“工業界的自動駕駛”,能夠自主規劃、決策并優化加工路徑,用戶只需明確任務需求,機床便能以微米級的精度自主完成工業步驟,效率遠超傳統模式。

除了形態各異的機械臂,本屆工博會最引人注目的,無疑是正在走向現實生活的人形機器人,傅利葉首次亮相的第三代人形機器人GR-3C便是其中的焦點之一。它以“宇航員”為設計靈感,身高1.65米,體重71公斤,與真人接近,更重要的是它能夠定位聲源、識別人臉,身體與雙手也能完成復雜動作。

不只有新款的機器人,傅利葉還在現場展示了一整套基于GRx系列人形機器人打造的工業場景應用解決方案。我們可以看到多臺GR-2分工明確,圍繞模擬產線完成了物料搬運、傳送、分揀等全流程的協作,完全是“剛出廠,就進廠”的真實寫照。

說起機器人“進廠”,我們現場還看到了很多或直接或間接的演示。在越疆機器人展臺,我們同樣看到了一個由多種形態機器人協同作業的“超級工廠”。據介紹,該架構由一個智能中樞統一規劃調度,而后由雙足人形機器人負責精細化操作,輪式機器人穿梭轉運,多足機器狗在復雜環境中巡檢,而協作機械臂則專注高精度工位作業,展示出一種硅基生物之間的獨特協作模式。

在工博會現場,我們還看到了一些熟悉的面孔,例如開普勒早前發布的“大黃蜂”。它身高175cm,體重75kg,全身52個自由度,80%以上的核心部件自研自產,在倉儲物流、科研教育、特種作業等多種領域都有不錯表現。

近些年來AI概念爆火,作為人工智能重要組成部分的具身智能也越來越頻繁地進入大眾視野。某種程度上來說,來自中國的機器人與海外的FANUC、ABB、庫卡等海外強者之間的對決有點像是中國新能源汽車與傳統豪門之間的比拼,拼的并不是單純的硬件精度和負載,而是以“智能大腦”為核心,集算法、軟件、數據和應用場景于一體的綜合智能實力。

科技不乏溫度,技術如何“取悅”人類

除了重型的工業機器人,我們還在工博會現場看到了這些純正的硅基生命如何走下生產線,努力學習與人“相處”,展現其“有溫度”的一面。

那么,如何讓機器人真正取得人類的信任呢?首先要做的就是證明它擁有在復雜環境中安全、精準作業的能力,最直觀的方式,莫過于一場“才藝表演”。

我們前面介紹過柴孚的超大機械臂,但就在它的不遠處,柴孚機器人卻在表演“倒啤酒”,還有一個由機械臂構成的“機器人樂隊”,不僅上得廳堂下得廚房,還能玩樂隊,這種音樂與科技的碰撞,很有“未來主義”的味道。

會“演奏”樂器的不止這一款,ABB也帶來了一款能“演奏”編鐘的機器人IRB 1090。這款產品整體較為輕量化,專為教育工作者和學生設計,由ABB與浙江大學聯合開發,搭配古典樂器編鐘頗具浪漫主義色彩。

展會現場,我們還看到Wellauto、因時等廠商展示的猜拳機器人。雖然猜拳看起來簡單,但卻是個集合了視覺識別、及時反應和動作控制的“系統性工程”,看似是在玩游戲,其實是在“秀肌肉”。

如果說猜拳游戲是在“秀肌肉”,那么梅卡曼德展示的機器人“售貨員”,則有可能是在預演一種可能會發生在未來的真實商業服務場景。當觀眾在屏幕上做出選擇后,它便能像一個熟練的店員一樣,自主規劃路徑,識別并抓取指定商品并送到顧客手中。

每次工業博覽會,總會有很多廠商展示其食物制作機器人,從精準拉花的咖啡機器人,到全自動制作的冰淇淋機,這些曾經的“新奇玩意”,如今正加速走進商場、餐廳等大眾生活場景。今年我們也是“連吃帶拿”品嘗了不少“硅基生物”制作的“碳基美食”。

越疆在展會現場也同樣為我們展示了一種人形機器人的親和力,其全能人形機器人DOBOT ATOM II據稱能通過更低算力消耗和訓練成本,快速解決明確、簡單、重復性的任務,比如分發爆米花,其動作顫顫巍巍像個老頭子,引來不少人“薅機器羊毛”。

不只是“端茶送水”,還有機器人“捏腰捶腿”。在現場我們還看到了不少智能艾灸機器人,相較人類而言,機器人的高精度作業能力確保了服務的精準性,從而帶來高品質的使用體驗,讓傳統理療更加高效。

而本屆工博會上最能體現“科技溫度”的,莫過于首次設立的“養老”主題專區。這里匯聚了多個品牌的養老機器人,針對家庭、社區、機構等具體場景,展示了包括身體檢查、日常照料、復健、情感陪伴等多種用途各異的機器人產品。很明顯,面對日益嚴峻的人口老齡化挑戰,這也會成為服務型機器人的廣闊天地。

今年工博會還有一個亮點在于,很多高校也來到現場,給我們展示了多樣化的最新科技產品。而這其中很多都離我們的生活很近,比如東華大學給我們帶來了此前曾亮相于上海市黃浦區南京東路上的交通指揮機器人;北京大學AI把脈問診吸引了不少人前來排隊體驗。

某種程度上來說,這些案例不僅有趣,也代表著機器人正在為進入我們的家庭生活正在做的“畢業演練”。相信不久的將來,它們會在我們的生活中越來越多地出現,這也是科技之于人類最大的意義。

結語:“工業美學”匯聚成“國之重器”

其實工博會本質上講,是一個更偏向“BtoB(企業對企業)”的產業盛會,更多的是服務于機械化產業鏈上的企業,用于交流技術、商業匹配等,但一天暴走3萬步的我,卻產生了一種別樣的感受。

比如,當一臺巨大的鋼鐵手臂舉起數噸的汽車整車在我的頭上緩緩移動;當一排一排的機器人整齊劃一地重復同一個動作;當一個巨大的機械手臂像《沙丘》里面的沙蟲一樣轉身直面我。這時我們很容易在感性上體會到一種極具力量之美與秩序之美的“工業美學”,相信現場這位小朋友或許與我有同樣的感受。

而實際上,這種“工業美學”并非刻意為之,它的美,源于一種極致的功能性。換言之,很多時候當技術發展到一定階段,它本身就會成為一種藝術。而這種藝術,預示著一個由強大、精準、且富有秩序感的技術所構建的未來。

時至今日,如果我們仍然過度聚焦于某個具體的產品、技術,談及中國智造如何從單項技術的突破,或許已經有些過時。因為在工博會上,我們看到的不止是單個技術的突破,而是一個由硬件、軟件、算法和商業共同構成的,繁榮且充滿活力的智能制造生態。

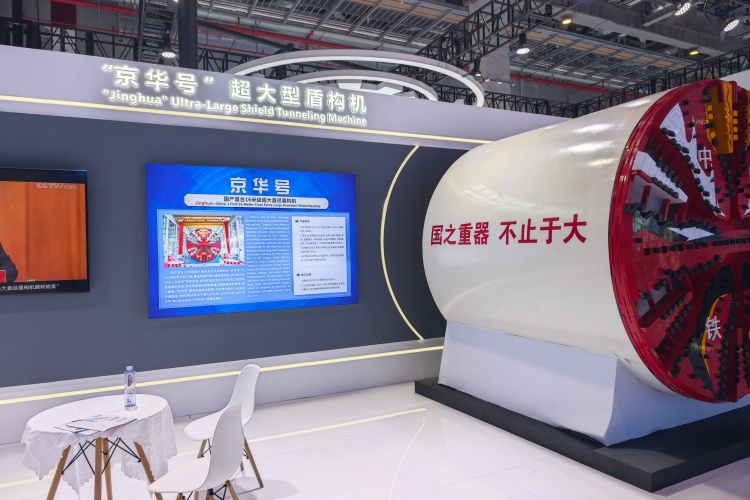

這片繁榮的生態,正是國家戰略最堅實的底座。近期,國家已明確“十五五”期間要錨定建成科技強國的宏大目標,推動制造業向全球價值鏈中高端邁進。我們也在現場看到了國家重大成就展,這其中有包含盾構機、C919等一大批此前只存在于藍圖中的“國之重器”,而從最初的設計藍圖到如今的實物落地,正是這種生態力量的最佳注解。

相信當無數個技術突破匯聚成產業生態,當這片生態開始為更宏大的國家敘事注入力量,也會深入千行百業,改變每一個普通人的生活

“大塊頭”也有“大智慧”,來自2025工博會一線的具身智能觀察

“大塊頭”也有“大智慧”,來自2025工博會一線的具身智能觀察 老李頭

老李頭

滬公網安備 31010702005758號

滬公網安備 31010702005758號

發表評論注冊|登錄